ここでは、マスターイメージ(マスターPC)の作成を初めて行う方向けの鉄則を説明します。

必ず守らないといけないルールと原則としてこうするべきルールがあります。もちろん、各現場で検証をしたうえで独自の設定や手順を運用するケースもありますが、まずは大前提としてはこうしたほうがいいよ。という内容を中心に説明します。

今回の記事は、まず必ず守らないといけないルールの代表例でもあるソフトウェアライセンスに関する説明をします。まずは、正しい知識を身に着けましょう!

ライセンス違反にならないように、ライセンス条項を確認しましょう。

パソコンの中身をコピー。それって違法じゃないの?

まずは、ライセンス違反にならないように注意が必要です。

結論から説明すると、マスターイメージを作成して大量のパソコンを作成するには、最低でもWindows OSに関しては、再イメージング権のあるボリュームライセンスが必要です。

※ボリュームライセンスの具体的な説明は最後に記載しています。

多くの場合、パソコンを購入するとOSがインストールされた状態で手に入りますが、パソコンに初期インストールされているOSやソフトウェアをほかのパソコンへコピーしてはいけません。初期インストールされているOSは、OEMライセンスと言ってそのパソコンでのみ利用が許可されているため、コピーしたら動くからOKというわけにはいきません。ほかにもパソコンの中には多くのソフトウェアがありますので、ここではライセンス違反にならないか・・・?というテーマに沿ってご説明します。

当たり前ですが、すべてのソフトウェアには必ず製作者がいます。

製作者の方は、著作権という権利を有しているため、制作したソフトウェアを販売したり公開する権利があります。皆さんが利用しているソフトウェアはその権利の中で使わせていただいているに過ぎません。

皆さんがWindows 端末を全社に展開する場合、なるべく1台1台の作業を減らすためにマスターイメージには多くのソフトウェアをインストールして、全国に配布することもあるでしょう。その際、追加購入をした有償ソフトウェアにばかり目が行きがちですが、無償ソフトウェアや付属ソフトウェアにも製作者がいるため、ライセンス条項が存在します。意外と忘れがちなことが多いので見直してみましょう。

| No | 分類 | 例 |

| 1 | OS | Windows 本体 等 |

| 2 | 有償アプリケーション | Microsoft Office 、Adobe Photoshop、Auto CAD、一太郎 等 |

| 3 | 無償アプリケーション | Google Chrome、Adobe Reader、サクラエディタ 等 |

| 4 | ドライバ | プリンタードライバ、端末のデバイスドライバ 等 |

| 5 | ユーティリティソフト | 購入時にインストールされている付属ユーティリティ。 電源設定、動画再生機能、等 |

| 6 | フォント | モリサワ 等 |

見直してみると、1台のパソコンの中には多くのソフトウェアがあることがわかると思います。

普段、皆さんが利用しているパソコンには、OEMライセンスという端末1台1台に対して、その端末上で利用してもよい権利が与えられたソフトウェアを利用していることが大半です。

例えば、富士通のパソコンを購入時にインストールされている富士通製のユーティリティソフトがあるとします。そのソフトウェアはそのパソコン上にインストールされている限りは無償で利用したり、一部機能は有償で利用が可能な状態で提供されます。でも、そのソフトウェアをマスターイメージに組み込んで他のパソコンにコピーしてしまったり、誰かに譲渡してしまうとそれは違法になってしまいます。

ライセンス違反は、身近な問題です。

以下、代表的な事例ですが、実際に損害賠償請求を受けている企業は多数あり、一部社員が知らずにコピーしてしまったり、悪いことだとわかっていてもライセンス費用をケチってしまった結果として、会社の信用に傷をつけてしまったり、多額の請求を求められてしまうケースもあります。

不正利用を行った場合、コピーしてしまった人だけではなく会社規模で訴訟に発展してしまったり、損害賠償が発生しますので、気を付けましょう。

マイクロソフトら3社、司法試験予備校に対し1億1400万円の違法コピー損害賠償を提起

アドビなど4社、違法コピーの青森県弘前市と総額約823万円で和解

約4億4千万円の世界最高額で組織内違法コピーによる著作権侵害の和解が成立

北海道総合研究機構職員が海賊版ソフトを利用 米会社に8300万円支払い

ライセンス違反をしないコツは?結局コピーしていいの?ダメなの?

ここまでで、ソフトウェアを利用するためには適切なライセンスが必要であることを理解していただけたと思います。

では、具体的にどのように確認をすればよいかをご説明します。

ポイント1ソフトウェアを個人で複製することは基本的にはありません。「法人向け」「商用利用」のキーワードに注目してください。

各ソフトウェアの提供者さんも多くの企業で利用してもらうことは嬉しく思っています。

そのため、多くの場合には複製に関する案内を記載してくれている場合が多くあります。

その際、気を付けて確認をする必要があるのは、「商用利用」というキーワードです。

皆さんが休日に同じソフトウェアを利用する場合と、会社で作業をしてお客さんからお金をいただくようなお仕事をする場合では、そのソフトウェアの利用する理由が異なります。

商用利用とは、そのソフトウェアを用いてお金を稼ぐような場合を示しており、ソフトウェアによりけりですが、商売道具の1つとしてライセンス料の支払いが必要な場合があります。イメージとしては、売り上げの一部をソフトウェア製作者の方へお支払いするイメージです。

大きく分けると以下のように記載されていることが多くあります。

- 商用利用が可能です。

- 商用利用は不可です。

- 商用利用する場合には、xxx版ライセンスの購入が必要です。

明確に利用可能な旨が書かれていると安心できますね。

ソフトウェアによっては、会社の規模や利用する人数などにより一定数以上では別途上位ライセンスの購入が必要が場合があります。

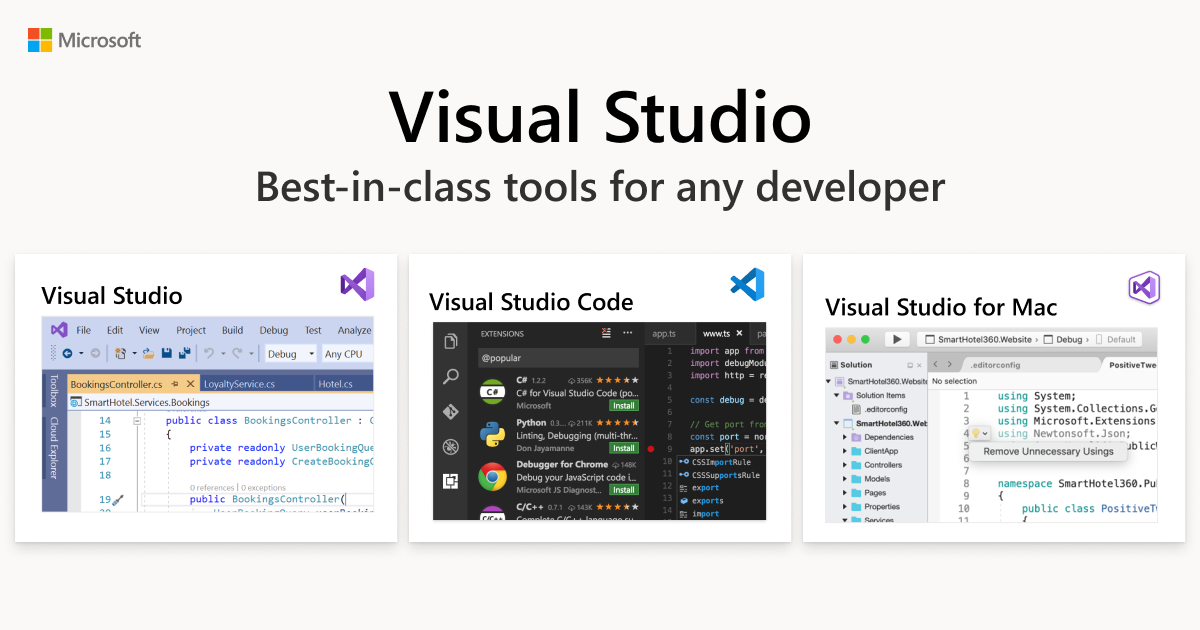

例として、Microsoft 社が提供しているVisual Studio は、個人開発者向けのVisual Studio Community エディションは無償で利用が可能ですが、エンタープライズ(エンタープライズ組織とは、PC 250 台超、または年間収入 100 万米ドル超の組織)向けのVisual Studio Professional / Visual Studio Enterprise など機能にも差がありますが、商用利用では上位エディションの利用が必要となっています。

もしも、HP等に記載されていない場合には製作者(メーカー)へ問い合わせましょう。

また、商用利用に関する記載のほかにも、「法人向け」という表現にも注目してください。

商用利用に関する説明が見当たらない多くの場合は、「個人向け」「法人向け」で異なるページが用意されており、一般の利用者が多く検索する「個人向け」サイトを見ている可能性があります。

例えば、パソコンの販売メーカーなどでは同じパソコンの情報ページでも、個人向けページと法人向け向けページを分けている場合があります。ドライバのダウンロードページなど異なる場合がありますので同様に注意しましょう。

ポイント2ユーザーライセンスを複数人で利用したりしてはいけません。同様に、コンピューターライセンスをほかのパソコンにコピーはしてはいけません。

実際に皆さんの現場ではこのような問題は発生していませんか?

1台のPCに同じユーザーアカウントでログインをして複数人が利用したり、1つのインストーラーDVDを用いていろいろなパソコンにインストールをしたりしている場合、すべてではありませんがライセンス違反になる場合がありますので、見直しをしましょう。

以前はそれでもよかったことも、現在はいけないことに変化していることもあります。

コンプライアンスやセキュリティの観点から、1台のPC=1アカウントではなく、1人の利用者=1アカウントが現在では基本となっています。ユーザーライセンスのソフトウェアを1つ購入して複数人で同じアカウントを利用して使用することは本来NGですので、少しずつでも改善をしましょう。

ユーザーライセンスはアカウントに紐づいていることが多く、例えば代表的な例ではExcel やWordなどソフトウェアの総称である Microsoft Office については、買い切りタイプのMicrosoft Office 2021 LTSC もあり1台のパソコンに対して1つのライセンスが紐づいている場合もありますが、ユーザーライセンスの Microsoft 365 サブスクリプションが多くの企業でも利用されています。ユーザーライセンスのサブスクリプションタイプは、クラウドサービスも充実しており、1アカウントあたりの利用料は比較的安価です。

ユーザーライセンス製品については、利用する際にアカウントにログインをしてから利用を開始することでユーザーライセンスが有効になるため、ベースとなるソフトウェアはマスターイメージに含めて、コピーが可能な場合があります。ただし、ログオンをしてからコピーをしたり複数の場所で同じアカウントで別々の人が利用することはもちろんライセンス違反ですので気を付けましょう。

また、コンピューターライセンスの製品についても、複製を前提にインストール手法が公開されている場合もあります。

詳細は別の機会に記載をしますが、Microsoft Office の場合には、ODT(Office Deployment Tool)、OCT(Office Customization Tool)を用いてインストーラーを作成したうえで、マスターイメージに追加する方法があります。

ユーザーライセンスでもコンピューターライセンスでもマスターイメージに含めることは可能ですが、それは各ソフトウェアのライセンス認証がいつどのように行われるかを考慮したうえでライセンス認証をした後にコピーしてしまわないことが重要です。あくまでも利用する際にライセンス認証がされる必要がありますので、原則としてマスターイメージではライセンスキーの入力やユーザーのログオンをしてアクティベーションは行わないように注意しましょう。

例えば、Windows OS の場合は・・・・?

最初に記載したボリュームライセンスについて、知りたい方も多くいらっしゃると思いますので、ここではWindows OS を例にとって説明をします。

OEMライセンスでマスターイメージの作成はNGです。

メーカー工場出荷時に搭載されているWindows OSは、通常はOEMライセンスがインストールされています。OEMライセンスは、基本的にはOSイメージを他のPCへ展開することは許諾されていません。

これは大きく2つの理由があります。

1つは Microsoft が複製をするための再イメージングを許可していないことと、もう1つはメーカー工場出荷時のWindows にはOEMメーカー独自のドライバや、ユーティリティ等がインストールされており、そのソフトウェアの著作権がOEMメーカーにあるため、OEMメーカーのライセンス条項も掛け合わさっていることにもあります。(2つ目の点は意外と見落としがちです)

Microsoft は、開発した Windows OS をイメージファイルとして全世界に提供をしています。皆さんが普段的にする Windows OS のインストーラーはMicrosoft が開発したイメージファイルをパソコンにインストールするためのプログラムとセットで提供がされた形態になっています。再イメージング権とは、そのイメージに対して、再度手を加える動作をしてもよいかの権利になります。

OEMライセンスの場合には、再イメージングしていいのはOEMメーカーのみとなっています。

そのため、購入したパソコンにインストールされているWindows のイメージに対して、ソフトウェアをインストールしたり設定を変更したりして加工した後に再度イメージとして抽出することはOEMメーカー以外はしてはいけない規約となっています。そのため、例えばDELL社がパソコンを製造・販売した場合には、DELL社のみが複製を許可されているためほかの企業ではカスタマイズができないという点がOEMライセンスでマスターイメージを作ってはいけない理由です。

再イメージング権のあるライセンスで作成しましょう。

では、一般の企業がWindows OSをコピーするにはどうしたらいいのかというと、ボリュームライセンスと呼ばれる法人向けのライセンス契約を結ぶ必要があります。ボリュームライセンスとは、本来は大量の端末を展開する企業向けにライセンス販売をしている販売形態になります。

例えば、5,000台のパソコンを保有しており独自にカスタマイズしたマスターイメージを用意してクローニングを行う場合、5,000台分のライセンスをボリュームライセンスで購入するのが基本的な考え方になります。

ボリュームライセンスには、特典として「再イメージングの権利」が付属しているため、ボリュームライセンス契約を行った後に、ボリュームライセンスに付属するWindows イメージのインストーラー(Webからダウンロード可能)を入手して、マスターイメージを作成します。そうすることで再イメージング権を正しく利用してマスターイメージを作成し大量のパソコンへコピーすることが可能です。

マイクロソフト 再イメージングの権利

https://www.microsoft.com/cms/api/am/binary/RWFJzx?_fsi=C5gvoKej

マスターイメージを作成する場合には、マスターPCと言われるひな形のパソコンを1台作成してイメージの抽出を行います。その際、マスターPCとなるパソコンへはボリュームライセンスに付属しているWindows イメージのインストーラーを用いてOSをクリーンインストールする必要があります。

この時、内蔵ストレージに含まれているOEMライセンスのOSやパーティションはすべて削除すること忘れないようにしましょう。内蔵ストレージ内のパーティションをすべて削除してから、ボリュームライセンスのOSをインストールしなおします。

ボリュームライセンスに関する豆知識

この記事をご覧の方の多くはラインセンスの入手も含めて理解をされている方が大半だと思います。

ライセンスに関して、不必要な購入は避けたいもののライセンス違反はできない板挟みな方も多いと思います。

詳細については、ライセンスリセラーに確認をいただいたほうが安心ですが、以下の2つのポイントで確認をいただくことで無駄なライセンス購入を避けることができます。

購入したときにインストールされているOSのライセンスと同じバージョンエディションで利用する場合にはボリュームライセンスは台数分購入しなくてもよい。

例えば、Windows 11 Pro がインストールされているパソコンを3,000台導入するとします。

購入した際に、Windows 11 Pro(OEM)がインストールされている場合には、そのまま使い続けることも可能ですが、キッティングの手間を省くためにマスターイメージを作成してクローニング展開をしたいと考えています。

前述したとおり、OEMライセンスではマスターイメージを作成することができないため、別途ボリュームライセンスの契約をして、ボリュームライセンスの特典である「再イメージンの権利」とインストーラーイメージを利用する必要があります。

この時、3,000台のパソコンに展開をするため、本来であれば3,000ライセンス購入することが基本となるのですが、OEMライセンスでも、ボリュームライセンスでも利用するOSは「Windows 11 Pro」であり、同一なため互換性があります。そのため、展開するOSと同一のバージョン、エディションのOEMライセンスが付属しているパソコンへ展開する場合には台数分のライセンスは購入不要です。

結果として、購入すべきボリュームライセンスの数は、マスターイメージを作成するために最低1ライセンスだけ購入すれば残り2,999台分のライセンスは購入しなくても問題ありません。

再イメージングの権利とは、マスターイメージを抽出する際の再イメージングの権利であり、イメージを展開するための権利ではないため、台数にかかわらず最低1ライセンスだけあればマスターイメージの作成は可能です。展開するパソコンに対して該当の同一のOEMライセンスがない場合には必要なライセンス分契約をすればOKです。

大切なポイントは、同じバージョン、同じエディションであることです。

例えば、以下のようにHome エディションや、Enterpriseエディション等の場合にはライセンスが必要ですので注意が必要です。

例1 Windows 11 Pro を200台展開する場合、最低契約数の1ライセンスだけ購入が必要です。

| 工場出荷時OS | 台数 | ボリュームライセンスの要否 | 購入数 |

| (OEM) Windows 11 Pro | 200台 | Windows 11 Pro のため購入は不要 | 0台分 |

| ー | ー | マスターイメージ作成のために最低1ライセンス | 1台分 |

| 合計 | 1台分 |

例2 Windows 11 Pro を200台展開する場合、以下の例だと100ライセンス購入が必要です。

| 工場出荷時OS | 台数 | ボリュームライセンスの要否 | 購入数 |

| (OEM) Windows 11 | 100台 | Windows 11 Pro ではないので購入が必要 | 100台分 |

| (OEM) Windows 11 Pro | 100台 | Windows 11 Pro のため購入は不要 | 0台分 |

| 合計 | 100台分 |

例3 Windows 11 Enterprise を200台展開する場合、以下の例だと200ライセンス購入が必要です。

| 工場出荷時OS | 台数 | ボリュームライセンスの要否 | 購入数 |

| (OEM) Windows 11 | 100台 | Windows 11 Enterprise ではないので購入が必要 | 100台分 |

| (OEM) Windows 11 Pro | 100台 | Windows 11 Enterprise ではないので購入が必要 | 100台分 |

| 合計 | 200台分 |

Windows 10 のボリュームライセンス契約をしている場合には、Windows 11 のボリュームライセンスを購入しなおさなくてもバージョンアップが可能

こちらは単純なお話ですが、Windows 10 のボリュームライセンスを契約している場合には、Windows 11 の権利が含まれます。

そのため、端末の新規購入や異なるパソコンを導入する場合には配慮が必要となりますが、ライセンスを買いなおしたり追加購入は不要な場合がありますので、ボリュームライセンスを購入している方に関しては、ボリュームライセンスセンター等から保有しているライセンスはWindows 11 も含んでいるかご確認ください。

含まれている場合には、 Windows 10/11 Pro や Windows 10/11 Enterprise のような記載があります。

以上、長くなりましたが、マスターイメージ作成の基本のキであるライセンスのお話でした。

具体的な手順などについては、また別の機会で書こうと思います。

コメント